在数字技术迅猛发展的背景下,司法系统正面临前所未有的信任重构压力。一方面,数字化进程加速了信息流通与程序自动化,提升了司法效率;另一方面,数据篡改风险、程序透明度不足以及跨部门协作中的信任成本上升,使得传统司法信任机制难以适应新时代需求。这种矛盾集中体现为:如何在保障信息安全的前提下,实现司法流程的公开、公正与高效。

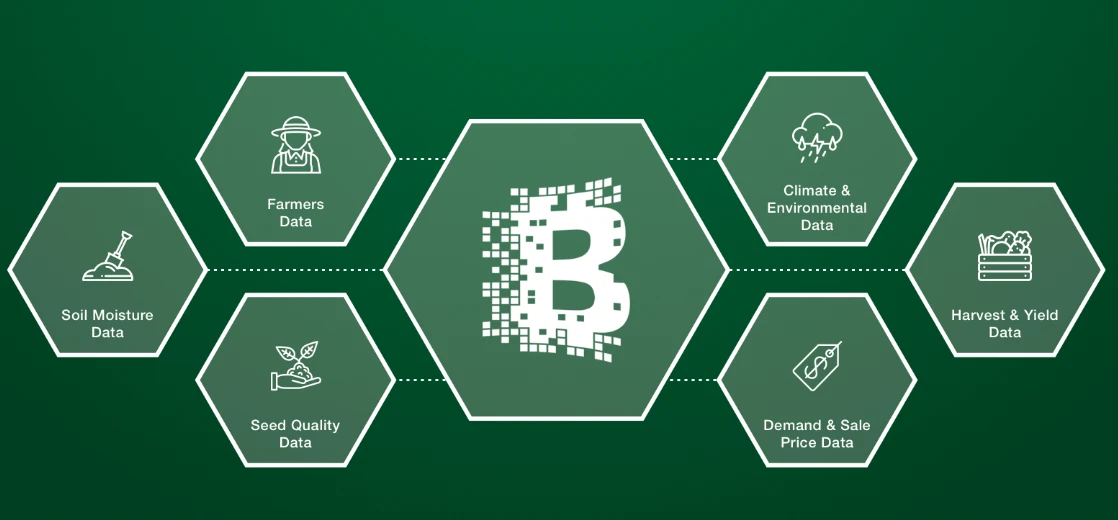

区块链技术以其分布式账本、不可篡改与可追溯等核心特性,为重塑司法信任体系提供了技术可能性。它不仅能够增强司法数据的真实性和完整性,还可通过智能合约优化多主体间的协作逻辑,降低人为干预带来的不确定性。尤其在刑事司法领域,其对证据链管理、非羁押人员监管及跨区域办案协同的应用探索,展现出相较于民事司法更具制度变革意义的潜力。这一趋势标志着司法治理正在从“线上化”迈向“链上化”的新阶段。

区块链技术的核心特征与治理变革

区块链技术的底层架构由分布式网络、加密算法和智能合约三大部分构成。分布式网络通过节点间的协同机制,实现数据存储与传输的去中心化;加密算法确保信息在传输和存储过程中的安全性与隐私保护;而智能合约则通过自动执行的程序代码,实现业务逻辑的自动化与透明化。这种技术组合不仅提升了系统的可靠性与效率,也为构建新型信任机制奠定了基础。

其核心优势体现在数据的不可篡改性与可追溯性上。一旦数据被写入区块链,任何修改都会留下不可逆的痕迹,从而有效防止数据伪造与恶意篡改。同时,所有操作记录均可追溯至源头,为监管与审计提供了坚实的技术支撑。这一特性在司法领域尤为重要,有助于提升证据的真实性认定与程序的透明度。

从治理价值来看,区块链正在重塑社会信任格局。它以技术手段重构了传统依赖制度与中介的信任体系,成为数字时代下社会治理的重要基础设施。尤其在司法系统中,区块链的应用不仅优化了信息共享与协作流程,还推动了司法公信力的提升,为构建更加公正、高效的法治环境提供了新的技术路径。

司法领域区块链应用的实践图谱

1. 民事司法场景:存证/鉴定/公证/仲裁全链条应用

区块链技术在民事司法领域的应用已形成较为完整的生态体系。通过“区块链存证”链,电子证据在生成、存储、传输等环节实现全流程上链,确保数据不可篡改与可追溯,极大增强了证据的可信度。例如,杭州互联网法院已建立基于区块链的电子证据平台,实现自动校验与智能审查。此外,“区块链鉴定”链提升了鉴定过程的透明度和结果的权威性;“区块链公证”链则通过智能合约自动执行公证流程,提高效率并降低人为干预风险;“区块链仲裁”链支持在线仲裁协议的签署与执行,推动争议解决机制的数字化升级。

2. 刑事司法创新:非羁押人员监管系统案例

在刑事司法领域,区块链技术的探索同样取得突破。以杭州检察机关推出的“非羁码”App为例,该系统利用区块链技术对取保候审、监视居住等非羁押人员进行数字化监管。通过实时数据加密与上链认证,确保监管数据不可篡改、操作日志可追溯,有效防止监管漏洞与数据伪造。该系统不仅提升了监管效率,也为刑事诉讼中非羁押措施的执行提供了技术保障,标志着“区块链监督”链的初步形成。

3. 跨部门协作:司法链智能合约与区域技术协作

区块链智能合约在司法协作中的应用,正在重塑公检法之间的信息交互模式。通过智能合约自动执行协作指令,实现案件材料的高效流转与数据共享,减少人为干预带来的不确定性。同时,区域间的司法技术协作也在加速推进,如多地检察机关联合建立“检察公益诉讼快速检测实验室”,依托区块链实现跨区域执法取证与技术协同。这种基于联盟链架构的司法链协作机制,既保障了数据安全,又提升了跨部门协同效率,为构建统一、高效的刑事司法体系提供了技术支撑。

区块链融入刑事司法的必要性分析

1. 应对数字时代新型犯罪的技术刚需

随着网络技术的普及,犯罪形态正加速向数字化演进,电子证据成为刑事侦查中的核心要素。然而,传统电子数据易篡改、难追溯的特性,严重削弱了其作为证据的可信度。区块链凭借其不可篡改、可追溯的技术优势,为电子证据的真实性验证提供了可靠路径。尤其在处理网络诈骗、虚拟货币洗钱等高技术犯罪时,区块链能够确保数据从采集到使用的全过程留痕,提升证据链的完整性与司法采信效率。

2. 破解跨域协作信任成本过高的制度缺陷

刑事司法涉及公检法多部门协同,特别是在跨区域案件中,信息共享依赖繁琐的审批流程和纸质文书传递,导致办案效率低下。区块链智能合约的应用,可通过自动执行预设规则,实现案件材料的实时同步与权限控制,减少人为干预带来的不确定性。这种基于算法的信任机制,不仅降低了协作成本,也提升了执法透明度,有助于遏制地方保护主义和趋利性执法等问题。

3. 实现侦查数据安全共享的技术突破

当前,侦查机关与第三方机构之间的数据壁垒严重制约了刑事司法大数据效能。各方出于信息安全顾虑,往往拒绝或延迟提供关键数据。区块链结合“可用不可见”技术(如密态计算、可信执行环境),可在不暴露原始数据的前提下完成联合计算,保障数据隐私的同时实现价值挖掘。这一能力对于构建多方参与、安全可控的侦查协作体系具有重要意义,也为人工智能辅助侦查决策提供了高质量数据支撑。

刑事司法区块链的可行性路径

技术在刑事司法领域的可行性,首先体现在其技术架构与司法需求的适配性上。联盟链作为许可链的一种,兼具可控性与开放性,能够有效平衡司法系统对数据安全与协作效率的双重诉求。相较于公有链的完全去中心化,联盟链通过限定共识节点,提升系统性能与监管能力,同时允许授权节点参与数据记录与访问,实现跨部门、跨层级的可信数据共享,契合刑事司法中“以审判为中心”的中心化运行逻辑。

其次,刑事司法区块链具备坚实的实践基础。当前,公检法系统已广泛部署在线诉讼与协同办案平台,如公安机关的跨区域办案协作机制、检察机关的网络犯罪案件办理规范以及法院系统的全流程在线审理体系。这些系统在技术架构上已具备向区块链升级的条件,只需将现有数据上链存证,并引入智能合约自动执行协作流程,即可实现数据防篡改、操作可追溯、协作自动化的目标。

最后,制度层面也为区块链司法提供了支撑。最高人民法院出台的《人民法院在线诉讼规则》已明确区块链存证的法律效力,为刑事司法区块链的应用提供了制度依据。同时,随着《区块链电子合同流程规范》等技术标准的出台,司法与技术标准的协同机制正在逐步建立,为区块链在刑事司法中的深度应用奠定了制度基础。

发展瓶颈与制度创新方向

1. 认知误区:区块链技术与司法理念的冲突调和

当前,区块链技术在刑事司法领域的推广面临认知层面的障碍。部分司法人员和社会公众仍将区块链与“虚拟货币”“去中心化”等概念混为一谈,忽视其作为可信数据治理工具的技术价值。此外,区块链的“不可篡改”特性与司法实践中对证据灵活性、裁量权的需求存在一定冲突,需通过理念更新和技术适配加以调和。

2. 技术局限:安全挑战与现有系统的兼容性问题

尽管联盟链在司法场景中具备较高适配性,但其仍面临数据上链前真实性验证难题、节点管理风险及智能合约漏洞等安全挑战。同时,区块链系统与传统司法信息平台在数据格式、访问权限、流程对接等方面存在兼容性障碍,影响其在刑事司法流程中的深度嵌入。

3. 制度创新:监管框架与司法审查规则的适应性改革

为推动区块链司法落地,需构建适应技术特性的监管框架,明确链上数据的法律效力边界、节点责任划分及跨链协同规则。同时,应完善司法审查标准,制定区块链证据的采信规则与技术验证流程,推动形成统一的技术标准与司法适用指南,实现技术逻辑与司法程序的有机衔接。

未来司法形态的三段论演进

数字时代的司法体系正经历从“线上”到“云端”再到“上链”的技术演进路径。线上司法实现了传统流程的数字化迁移,但数据孤岛与信任机制缺失仍是瓶颈;云司法通过集中化数据管理提升协同效率,却难以根本解决信息篡改与透明度问题;而区块链司法则以分布式账本、加密算法和智能合约构建起可验证、可追溯、不可篡改的信任基础设施,标志着司法治理向价值互联网的跃迁。这一演进不仅是技术升级,更是司法逻辑与技术逻辑深度融合的过程,推动司法系统从程序正义迈向技术保障下的实质正义。未来,随着规则体系与技术标准的协同发展,区块链将深度嵌入司法运行全流程,成为数字时代司法公信力重塑的关键支撑。