近年来,虚拟货币的快速发展在推动金融创新的同时,也催生了大量黑灰产活动,给监管体系带来严峻挑战。洗钱、非法集资、跨境资本外逃等问题日益突出,使得虚拟货币成为不法分子规避监管的重要工具。为应对这一复杂局面,中国互联网金融协会、银行业协会及证券业协会于近期联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,明确要求金融机构强化对涉虚拟货币交易账户和资金流的监测能力,及时采取暂停交易、注销账户等措施,并将可疑线索上报监管部门。此举标志着虚拟货币监管进入新一轮升级阶段。然而,尽管银行与支付机构已实施多项封堵措施,如限制银行卡、微信、支付宝用于虚拟货币充值提现,但场外交易(OTC)、矿商交易等隐蔽路径仍持续存在,暴露出当前监管手段在识别个人账户转账、追踪资金流向等方面的局限性。如何构建更高效的资金监控机制,成为政策制定者和技术专家亟需解决的核心议题。

“易容式”交易的运作机制与监管漏洞

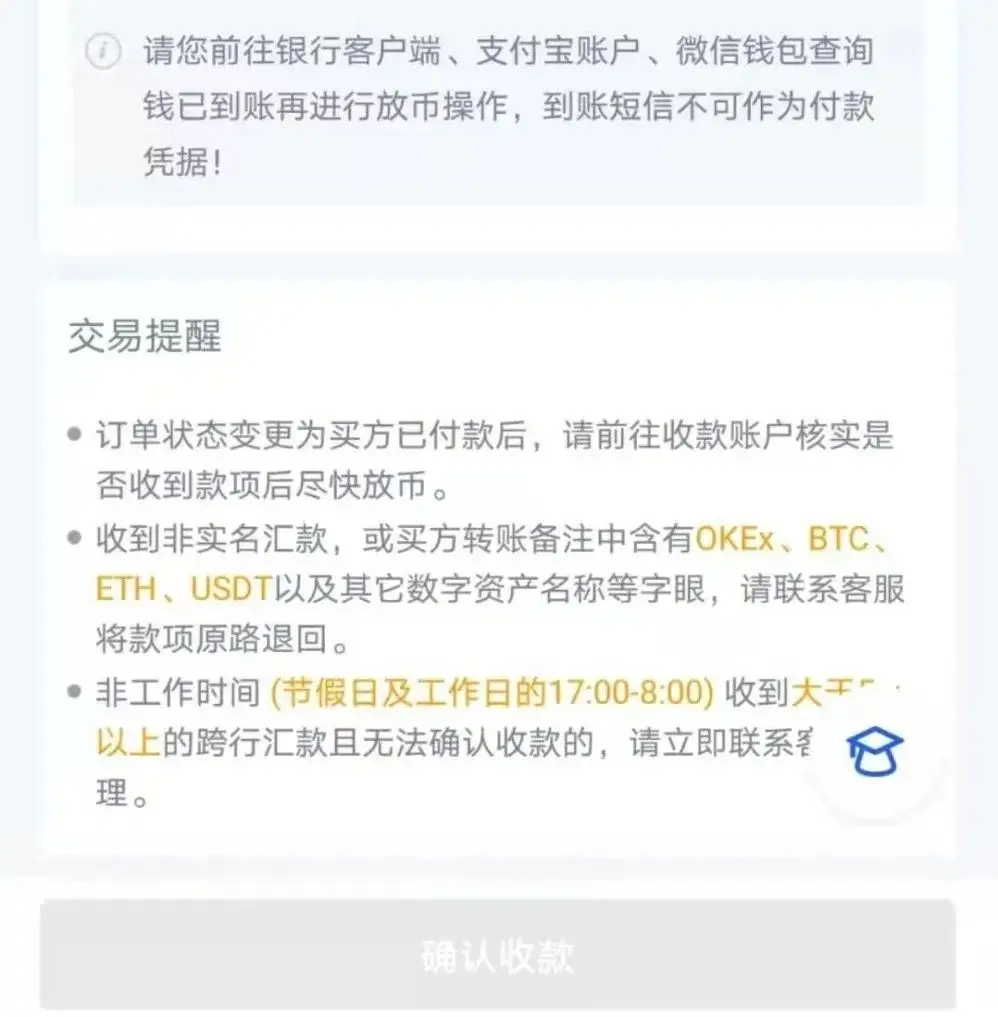

虚拟货币交易在强监管环境下,逐渐演化出一套规避监测的“易容术”。其中,场外交易(OTC)平台和个人账户转账成为主要操作路径。OTC平台通过去中心化撮合机制,使买卖双方绕过传统交易所的KYC审查流程。具体而言,平台通常不直接参与资金流转,而是引导买方将人民币转入卖方指定的个人银行账户,待系统确认支付后,再由卖方释放所持有的加密资产。为规避风控,交易备注中往往避免提及任何币种名称,仅以“借款”、“货款”等模糊表述掩盖真实用途。

在实操层面,个人账户转账成为逃避监控的核心手段。用户通过频繁更换收款账户、拆分交易金额、混用多种支付渠道(如银行卡、支付宝、微信)等方式,降低单笔交易被标记的风险。此外,部分交易者利用第三方支付接口进行资金跳转,进一步增加资金流向追踪难度。

更值得关注的是身份信息与资金链条的脱钩策略。部分交易平台要求用户上传非本人实名认证的银行卡或使用匿名钱包地址,使得监管部门难以将链上地址与现实身份建立有效关联。同时,稳定币(如USDT)作为中间媒介,进一步模糊了资金来源和最终去向,形成事实上的“洗币”效应。这种技术与操作层面的双重隐蔽性,构成了当前虚拟货币交易监管的主要盲区。

场外交易与矿商交易的双重风险体系

1. C2C交易模式的洗钱风险

场外交易(OTC)中的C2C模式已成为虚拟货币洗钱的重要渠道。由于交易通过个人账户完成,买卖双方可规避平台直接交易的监管限制。例如,买方通过银行转账、微信或支付宝向卖方支付法定货币,随后由OTC平台协调虚拟货币的交付。这种模式使得资金流向难以追溯,尤其当交易备注中不提及虚拟货币名称时,银行风控系统难以识别。一旦资金涉及非法来源,卖方可能面临账户冻结、法律追责等风险,而买方则借此隐藏交易意图,形成洗钱闭环。

2. 稳定币(USDT)在交易中的枢纽作用

稳定币,尤其是泰达币(USDT),在OTC交易中扮演着“准现金”的关键角色。其价值锚定美元,规避了法定货币跨境流动的监管限制,同时为虚拟货币交易提供流动性支撑。

据统计,USDT占比特币交易量的一半以上,成为连接法币与加密资产的核心媒介。然而,稳定币的广泛使用也加剧了交易隐蔽性,使资金流向更难追踪。由于多数交易所不直接接受法币充值,USDT成为规避监管的“桥梁”,进一步放大了洗钱与非法资金流动的风险。

3. 矿工与机构投资者的跨境交易隐蔽性

矿工作为虚拟货币的主要源头,常与机构投资者进行大额交易,且多以法币结算。此类交易通常涉及跨境行为,资金用途不明确标注,导致监管部门难以识别。例如,矿工将比特币出售给境外机构,资金通过多层账户转移后进入本地银行系统,形成复杂的资金链条。由于各国监管标准不一,跨境交易的协同监管难度大,进一步提升了风险隐蔽性。此外,矿工与机构间的私下协议交易,也绕开了公开市场的透明机制,成为监管盲区。

监管技术升级的迫切需求与实施路径

1. 资金流向追踪的链上数据分析

随着虚拟货币交易隐蔽性增强,传统金融监管手段难以有效识别资金流动。然而,区块链技术本身具备可追溯特性,为监管提供了新思路。通过链上数据分析工具,监管部门可实时追踪大额交易路径,识别异常地址间的资金流转。例如,结合钱包归属分析、交易图谱构建等技术,能够还原“易容式”交易背后的真实资金闭环。此外,引入人工智能算法对历史交易行为建模,有助于识别高风险账户并提前预警,从而提升监测效率和精准度。

2. 跨境资本流动的监测体系构建

虚拟货币的跨境流通特性使得单一国家的监管措施难以奏效。当前,矿工与机构投资者之间的法币交易常涉及多国银行账户,且资金用途标注模糊,增加了识别难度。为此,需建立基于全球支付数据的跨境资本流动监测体系,整合各国金融机构上报的交易信息,并利用大数据分析识别可疑资金转移模式。同时,强化对稳定币(如USDT)兑换节点的监控,因其在跨境洗钱中扮演关键角色。通过设置高频交易阈值、关联账户交叉比对等方式,可有效识别规避监管的资金操作。

3. 国际加密货币监管准则的协同制定

由于各国对加密货币的监管态度不一,导致跨国虚拟货币活动存在监管套利空间。因此,推动国际层面的监管协作成为当务之急。可通过G20、FATF等国际组织,推动形成统一的反洗钱(AML)与客户尽职调查(KYC)标准,并建立跨境执法协作机制。例如,在交易所合规审查、链上数据共享、可疑交易通报等方面达成共识,提升全球监管一致性。这不仅有助于遏制非法资金流动,也为合法区块链创新提供清晰合规边界。

典型案例警示与行业生态重构展望

赵东案件是虚拟货币黑灰产治理中的标志性事件。作为DFund创始人,其通过OTC业务为非法资金提供支付结算通道,协助洗钱规模达数十亿元,最终被追究刑事责任。该案揭示出当前虚拟货币交易链条中平台运营者、矿工及中间服务商的法律边界模糊问题,也反映出产业参与者在合规意识上的严重缺失。

支付结算黑产与虚拟货币的结合,正在放大金融犯罪风险。部分地下钱庄和非法交易平台利用USDT等稳定币的流通便利性,将虚拟货币作为跨境洗钱工具,逃避外汇管制与反洗钱审查。此类行为不仅扰乱金融秩序,还对国家安全构成潜在威胁。

在此背景下,监管科技(RegTech)的应用成为破局关键。基于区块链的链上数据分析技术,已能实现对大额异常交易的实时监测与溯源。未来,随着人工智能、大数据建模与跨链协同技术的发展,监管部门有望构建更高效的虚拟货币资金流向追踪体系,并推动国际间监管标准的协同制定。